【転職のプロが解説】短期離職の定義や転職への影響、成功させるための対策

企業名が入ります

就職して間もないうちに会社を辞めることを「短期離職」といいます。これがキャリアに悪影響を及ぼすのではないかと、不安を抱える人も多いでしょう。実際、短期離職は次の転職活動に少なからず影響を与えます。

しかし、短期離職をしたからといって、転職できなくなるわけではありません。では、短期離職は転職活動にどのようなデメリットを及ぼすのでしょうか。また、短期離職後の転職を成功させるためには、どうすればよいのでしょうか。

本記事では、短期離職の定義や転職市場での評価、短期離職を繰り返す人の特徴について詳しく解説します。さらに、短期離職をした場合でも転職を成功させるためのポイントや、面接時の注意点についても具体的に紹介するので、ぜひ参考にしてください。

短期離職とは

「短期離職」とは、就職してから比較的短い期間で退職することを指します。ただし、その具体的な期間には明確な基準がなく、一律に「◯年以内」と定義することはできません。業界や企業によって受け止め方が異なるため、短期離職の判断基準にも違いがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

一般的には3年未満の離職を指す

短期離職には明確な定義はありませんが、一般的には「入社後3年以内の退職」を指すことが多いです。ただし、この基準は業界や職種によって異なり、一律に適用されるわけではありません。

例えば、飲食業界やIT業界では、2〜3年のスパンで転職することも珍しくなく、必ずしも短期離職とはみなされません。一方で、インフラ業界や製造業など、長期的な経験が重視される業界では、5年程度の離職でも「短い」と捉えられることがあります。

企業によって定義は異なる

短期離職の定義や基準は、企業ごとに異なります。ある企業では「1年未満の離職は問題視するが、2年以上勤務していれば許容範囲」とされる一方で、「3年未満の離職はすべて懸念材料」と考える企業もあります。こうした基準の違いは、採用担当者の考え方や業界の特性によって大きく左右されます。

また、短期離職をどの程度ネガティブに捉えるかも企業によって異なります。「会社都合による退職」や「ハラスメントが理由の離職」 など、やむを得ない事情がある場合は比較的理解されやすいでしょう。しかし、「人間関係が合わなかった」「仕事が思っていたものと違った」 といった個人的な理由では、採用側の懸念を招く可能性が高くなります。

そのため、短期離職の事実がある場合は、応募先の企業がどのような基準を持っているのかを把握し、説得力のある説明を準備することが大切です。

データでみる年代別・業種別の短期離職率の実態

短期離職がどの年代や業種で多いのかをデータで確認すると、より明確な傾向が見えてきます。厚生労働省の「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況(令和3年3月卒)」によると、入社3年以内の離職率は以下のようになっています。

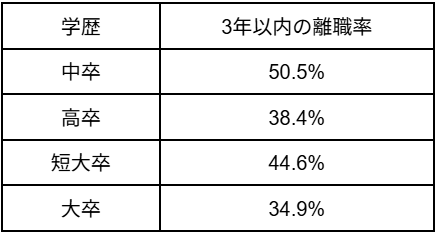

学歴別 3年以内の離職率

出典:厚生労働省「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況(令和3年3月卒)」

このデータによると、大卒では3人に1人、中卒では2人に1人が入社後3年以内に離職していることがわかります。短期離職が決して珍しいことではない実態がうかがえます。

また、業界ごとに見ても、短期離職率には明確な差が見られます。以下は、厚生労働省の「新規学卒者産業別離職状況(令和3年3月卒)」をもとに、入社後3年以内の離職率が低い業界と高い業界をまとめたものです。

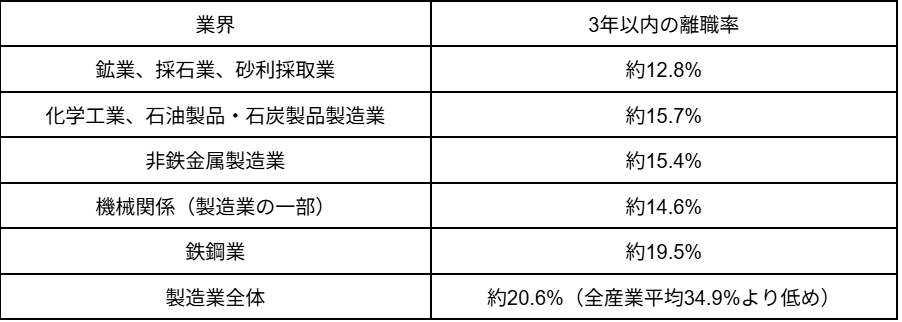

【離職率が低い業界】

出典:厚生労働省「新規学卒者産業別離職状況(令和3年3月卒)」

これらの業界は、大企業が多い傾向があり、専門知識や技術を要する職種が中心のため、定着率が比較的高いと考えられます。また、労働環境や待遇が安定している企業が多いことも、離職率の低さに影響していると推測されます。

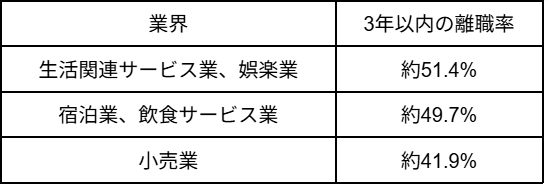

【離職率が高い業界】

出典:厚生労働省「新規学卒者産業別離職状況(令和3年3月卒)」

これらの業界は、いずれもサービス業であり、顧客との対面業務が中心です。勤務形態が不規則であったり、休日が不定期であるなど、労働環境の厳しさや職務内容のミスマッチが起こりやすいことが、離職率の高さに影響していると考えられます。

短期離職が増えている背景

近年、短期離職が増加している背景には、大きく分けて「入社後のミスマッチ」と「キャリア観の変化」が影響しています。

① 入社後のミスマッチの増加

労働市場の流動化により、求職者の選択肢が広がる一方で、「実際に働いてみると期待と異なっていた」というミスマッチが短期離職を招く大きな要因となっています。

この背景には、企業間の採用競争の激化があります。人材確保を優先するあまり、企業側が「より良い環境で働ける」という印象を強調しすぎるケースが増え、求職者の期待値が高まる傾向にあります。その結果、「思っていた仕事内容と違う」「職場の雰囲気が合わない」などのギャップを感じた際に、早期退職を決断する人が増えています。

また、景気の変動も短期離職の一因です。不況時には希望の企業に入れず、妥協して別の会社に入社するケースが増加します。しかし、実際に働いてみると「本当にやりたかった仕事ではなかった」と気づき、短期間での転職に踏み切る人も少なくありません。

② キャリア観の変化と雇用の流動化

かつては終身雇用が一般的で、1社に長く勤めることが安定したキャリアと考えられていました。しかし、近年では成果主義の導入や働き方の多様化により、転職を前提としたキャリア形成が当たり前になりつつあります。

特に、副業・フリーランス・リモートワークといった選択肢が増えたことで、短期離職に対する心理的なハードルが低くなっています。「この会社にとどまるより、自分に合った環境でスキルを活かしたい」と考える人が多くなり、転職を前向きなステップとして捉える傾向が強まっています。

また、若手層の間では、「企業への忠誠心よりも、自分の市場価値を高めることが重要」という意識が広がっています。そのため、「成長できない環境では早めに見切りをつける」という考え方が一般化し、短期離職を選ぶケースが増えています。

短期離職が転職活動にもたらす影響

採用する側の視点から見ると、短期離職した求職者に対して「またすぐに辞めてしまうのではないか」「業務への適応力に問題があるのではないか」といった懸念を抱きやすくなります。そのため、短期離職の経歴がある求職者は、転職市場において一定のハンデを背負うのが実情です。

ここでは、短期離職が転職活動にどのような影響を及ぼすのか、具体的に見ていきましょう。

書類選考通過率が低下する可能性がある

一般的に、短期離職の経歴があると書類選考の段階で不利になるとされています。企業の採用担当者からすると、1年未満の職歴が複数並んでいると、「この人を採用しても、またすぐに辞めるのではないか」という懸念を抱く可能性が高いためです。

また、企業によっては「◯年以上の実務経験」といった基準を設けていることもあります。例えば、「同業界での実務経験3年以上が望ましい」という基準がある場合、短期離職を繰り返していると、そもそも書類審査を通過することが難しくなります。

面接で離職理由について厳しく追及されやすい

書類選考を通過しても、面接では短期離職の理由を深掘りされることがほとんどです。採用担当者が特に気にするのは、「短期離職の理由に納得できる根拠があるか」という点です。たとえば、ハラスメントや病気などのやむを得ない事情であれば、一定の理解が得られる可能性があります。しかし、「職場の雰囲気が合わなかった」「思っていた仕事と違った」という主観的な理由では、忍耐力や適応力の不足を疑われ、採用に慎重な判断をされることが多くなります。

企業は、「短期離職を繰り返さないか?」という懸念を払拭できない限り、安心して採用を決定することができません。そのため、面接では「次の職場でどのように長く働くのか」を具体的に説明できるかが鍵となります。

キャリアの一貫性や専門性の不足を指摘される

短期間での転職を繰り返すと、キャリアの一貫性が欠けているとみなされる可能性があります。特に、業界や職種を頻繁に変えている場合、「この応募者は何を軸にキャリアを築こうとしているのか」と疑問を持たれやすくなります。職務経歴に一貫性がないと、適性や成長の方向性を判断しにくく、採用を見送られる要因になりかねません。

また、特定のスキルを習得し、実務で活かせるレベルに到達するには一定の時間が必要です。しかし、短期間で職を転々としていると、「専門的なスキルが十分に身についていない」と判断されるでしょう。特に、専門性が求められる業界では、一定の経験年数が評価の基準となるケースが多いため、短期離職がキャリアの足かせとなる可能性は高いと言えます。

給与や条件面で妥協を求められるケースが増える

短期離職の経験があると、転職時の給与や待遇の交渉が難しくなることがあります。企業側からすると、「長く働く保証がない人材に高い報酬を支払うのはリスクが高い」と考えるためです。その結果、短期離職経験者は以下のような条件でのオファーを受けるケースが増えます。

① 前職よりも低い給与でのオファー

企業側としては、「まずは実績を積んでもらい、その後の評価で昇給を検討する」というスタンスをとることが多く、当初の給与を抑える傾向があります。

② 試用期間の延長

通常3〜6ヶ月の試用期間が、短期離職の経験がある場合はより長く設定されることがあります。企業が、慎重に適性を見極めたいと考えるからです。

③ 契約社員・派遣社員としての採用

企業によっては、すぐに正社員として採用するのではなく、「本採用の前に適性を確認したい」として、契約社員や派遣社員としての雇用を打診する場合があります。

こうした条件を提示された場合には、慎重に判断しましょう。焦って妥協すると、またミスマッチが生じて短期離職を繰り返すリスクが高まります。

短期離職を繰り返す人の特徴

短期離職が1回であれば、やむを得ない事情があったと理解されることもあります。しかし、何度も繰り返していると、採用担当者に「またすぐに辞めてしまうのでは?」と懸念を抱かせてしまいます。

では、短期離職を繰り返してしまう人にはどのような共通点があるのでしょうか。ここでは、その主な特徴について解説します。

自己分析が不十分なまま就職先を選んでしまう

短期離職を繰り返す人に共通する要因の一つが、自己分析の不足です。自分の適性や価値観を十分に理解しないまま仕事を選ぶと、「思っていた仕事と違った」「やりがいを感じられない」と感じやすくなり、結果的に早期の退職を選択してしまいます。

特に、新卒や若年層の転職者に多いのが、周囲の意見や世間のイメージに流されて企業を選んでしまうことです。「大手企業だから安心」「業界的に将来性がありそう」といった漠然とした理由で入社すると、いざ働き始めたときに「自分には合わない」と感じることも少なくありません。

仕事内容や企業風土の事前リサーチが足りない

企業選びの際に表面的な情報だけを頼りに判断してしまい、「想像していた環境と違った」とギャップを感じるケースは珍しくありません。特に、求人情報や企業のホームページだけを参考にするのは注意が必要です。これらの情報は企業が求職者向けに発信しているものであり、必ずしも実態を反映しているとは限りません。ミスマッチを防ぐためには、以下のようなリサーチが不可欠です。

・企業の口コミサイトで実際の社員の評価をチェックする

・転職エージェントを活用し、企業のリアルな情報を得る

・可能であれば、現職の社員やOB・OGに話を聞く

理想と現実のギャップに対処するスキルが不足している

どんな職場でも、「理想と現実の違い」は必ず存在します。完璧な環境はなく、どの企業にも長所と短所があるため、一定のギャップを受け入れながら適応する力が求められます。しかし、短期離職を繰り返す人の中には、この適応力が不足しているケースが多く見られます。

ギャップを感じたときにすぐに退職を決断してしまうと、どの職場でも同じ壁にぶつかる可能性があるでしょう。企業ごとの文化や仕事の進め方に慣れるには、ある程度の時間が必要だからです。もちろん、労働環境が極端に悪い場合や、ハラスメントがある場合は、退職するのが適切な判断である場合もあります。しかし、「思い通りにいかない」「最初のイメージと違う」といった理由だけで辞めてしまうと、どこへ転職しても同じことの繰り返しになりかねません。

職場での理想と現実のギャップにどう向き合うかは、長く働き続けるために欠かせないスキルのひとつです。まずは、今の職場で改善できることはないか、どんなスキルを身につければ適応できるのかを考えることが大切です。

困難に直面した際の問題解決能力が弱い

仕事をしていれば、大なり小なりさまざまな問題に直面するものです。しかし、短期離職を繰り返す人の中には、「問題を解決しようとせず、すぐに環境を変えようとする」 傾向が見られます。たとえば、次のようなケースです。

・上司と意見が合わない → すぐに退職を考える

・仕事が思ったより難しい → 「自分には向いていない」と決めつける

・同僚とうまくいかない → 「職場の人間関係が悪い」と判断する

日々の業務で生じる課題や人間関係のトラブルは、どの職場でも少なからず発生するもの。そのたびに転職を繰り返していては、どこへ行っても同じ問題に直面する可能性があります。大切なのは、問題に向き合い、そして乗り越える力を養うことです。

転職を安易な問題解決手段と捉えている

短期離職を繰り返す人は、「転職すればすべて解決する」と考えてしまう傾向があります。しかし、転職はあくまでキャリアを築くための手段であり、安易に選択すべきものではありません。転職によって環境は変わりますが、仕事の大変さや人間関係のストレスという問題は、どの職場でも少なからず存在するからです。

本来、転職は「キャリアアップのため」「新たなスキルを習得して実力を発揮するため」といった前向きな理由で行うものです。しかし、問題から逃げる手段として転職を選んでしまうと、次の職場でも同じ壁にぶつかり、結果としてまた短期離職を繰り返すことになります。

短期離職からの転職活動を成功させる5つのポイント

短期離職の経験があると、転職活動において不利に働くことがあるのは事実です。しかし、そのハンデを克服し、転職を成功させることは十分可能です。

ここでは、短期離職後の転職活動を成功させるために重要な5つのポイントを解説します。

自分のキャリア目標を明確にして軸を定める

短期離職をした人が次の転職を成功させるためには、「キャリアの軸を明確にすること」が重要です。軸が明確になれば、求人選びの際に迷うことが少なくなり、転職後のミスマッチを防ぐことにもつながります。自分にとって最適なキャリアの方向性を見極めることが、安定した職場で長く活躍するための第一歩です。

キャリア目標を明確にする際は、以下のポイントを整理するとよいでしょう。

・自分が最もやりがいを感じる仕事は何か

・将来的にどのようなスキルを身につけたいか

・働き方や職場環境に求める条件は何か

・どの業界・職種で長くキャリアを築いていきたいか

前職での経験から学んだことを前向きに整理する

短期離職をしてしまった場合、それを単なる「失敗」と捉えるのではなく、「学びの機会」として整理することが大切です。どのような職場であっても、働いた経験から得たものは必ずあるはずです。それを次の転職活動に活かすため、以下の点を整理してみましょう。

このような整理ができていれば、転職面接で短期離職について問われた際も、前向きに説明することができます。経験を振り返り、成長の糧として言語化することで、自信を持って次のステップへ進むことができるでしょう。

企業研究を徹底して次のミスマッチを防止する

短期離職の大きな要因の一つに、「入社前の期待と実際のギャップ」があります。このミスマッチを防ぐためには、事前の企業研究が欠かせません。求人票や企業の公式サイトだけでなく、以下のような情報源も活用すると、より正確な企業の実態を把握しやすくなります。

・企業の口コミサイト(社員の評価や実際の労働環境を確認)

・転職エージェント(企業の内部情報を提供してもらう)

・企業説明会やOB・OG訪問(実際に働いている人から直接話を聞く)

さらに、「なぜこの企業を志望するのか?」を明確にしておくことも重要です。事前に企業のビジョンや事業内容を調べ、自分のキャリアとどのように結びつくのかを整理しておくと、面接時の説得力が増すでしょう。

履歴書・職務経歴書で短期離職をポジティブに表現する

短期離職の経験を職務経歴書や履歴書に記載する際は、単に「短期間で辞めた事実」を並べるのではなく、どのような業務に取り組み、何を学んだのかを具体的に記述することが重要です。例えば、以下のように記載することで、短期間でも成長できたことをアピールできるでしょう。

【記載例】

NG例:

〇〇株式会社(2022年4月〜2023年2月)営業職

OK例:

〇〇株式会社(2022年4月〜2023年2月)営業職

・新規顧客開拓を担当し、3ヶ月で4社との契約を獲得

・顧客ニーズのヒアリングを強化し、成約率を13%向上

・営業トークの改善に取り組み、ロールプレイ研修を活用してプレゼン力を向上

このように、「短期間でどんな成果を出したか」「どんなスキルを身につけたか」を具体的に記述することで、ネガティブな印象を払拭しやすくなります。

面接での離職理由の効果的な伝え方を準備する

短期離職の経験がある場合、面接でその理由を問われることは避けられません。このとき、ネガティブな内容の回答をしてしまうと、企業側に「また同じ理由で辞めるのでは?」という不安を抱かせてしまいます。効果的に伝えるためのポイントは、以下の3つです。

1.ネガティブな表現を避ける

「嫌だった」「合わなかった」といった否定的な表現ではなく、「より適した環境を求めた」「自身の強みを活かせる職場を選びたかった」など、前向きな言葉に言い換える。

2.退職理由を明確にする

「業務内容のミスマッチ」「キャリアの方向性の違い」など、具体的な理由を示すことで、合理的な転職であることを伝える。

3.次の企業でどう活かすかを述べる

「前職で学んだことを活かし、御社では◯◯に貢献したい」といったように、転職後の意欲を示す。

短期離職を繰り返さないために自己分析を徹底して行う

短期離職を繰り返さないためには、「なぜ短期間で辞めることになったのか」を深く分析することが不可欠です。自己分析を行うことで、自分に合った仕事や企業を見極めやすくなり、次の転職の成功率を高めることにつながります。自己分析をする際に、特に考えておきたいポイントは以下の通りです。

・仕事選びの基準は何か?

・どんな環境なら長く続けられるか?

・これまでの離職理由に共通点はあるか?

自分の価値観や働き方の傾向を整理することで、次の職場選びでのミスマッチを防ぐことができます。転職を成功させるためにも、まずは自身の適性や優先順位を明確にすることが大切です。

面接で短期離職を説明する際の注意点

面接で短期離職の理由を伝える際は、企業側に「採用してもすぐに辞めない」という安心感を与えることが大切です。そのためには、過去の離職理由を正直に説明しつつ、今後は長く働く意欲があることを伝える必要があります。 以下では、短期離職の理由を説明する際に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。

嘘をつかずに正直に退職理由などを話す

短期離職を説明する際に最も避けるべきなのは、「嘘をつくこと」です。「短期間で退職したことを隠したい」「少しでも良い印象を与えたい」と思う気持ちは理解できますが、事実と異なる説明は、後に発覚した際に信用を大きく損なう原因になります。特に、同業界では採用担当者が前職の関係者とつながっているケースも多く、嘘が発覚するリスクは意外と高いのです。ただし、「正直に話す=ネガティブなことをそのまま伝える」 というわけではありません。伝え方を少し工夫するだけで、印象を大きく変えることができます。

・ NG例:

「上司が私の仕事を正しく評価してくれなかったため、退職しました。」

・OK例:

「前職では個々の成果にフォーカスする社風でしたが、私はチームで協力しながら仕事を進める方が成果を出しやすいと考えています。よりチームワークを大切にする環境で成長したいと思い、転職を決意しました。」

ネガティブな要因に焦点を当てるのではなく、「なぜ転職を決意したのか」を前向きな言葉で表現することで、採用担当者に良い印象を与えられます。

短期間で得た学びや成長を強調する

短期離職であっても、「短い期間で何を学び、どう成長したのか」を伝えることが非常に重要です。「短期間でもしっかり成果を出し、学びを得た人」と認識されれば、企業の評価は大きく変わるでしょう。例えば、以下のような伝え方が効果的です。

具体的な回答例:

「前職では法人営業を担当していました。その中で、マーケティングの視点を取り入れることで、より効果的な提案ができると感じるようになり、この分野への関心が高まりました。そこで、独学でマーケティングの知識を深めていくうちに、マーケティング業務に本格的に挑戦したいと思い転職を決意しました。御社では、これまでの営業経験を活かしながら、より多くの顧客に価値を届けるマーケティング業務に挑戦したいと考えています。」

このように、「なぜ辞めたのか」ではなく、「次にどう活かすのか」に焦点を当てることで、企業に好印象を与えることができます。面接では、過去の経験を前向きに捉え、自分の成長につなげる姿勢を意識しましょう。

志望動機と一貫性を持たせる

短期離職の説明と志望動機の間に一貫性がないと、企業側に不安を抱かせてしまいます。採用担当者が納得できるように、転職理由と志望動機に一貫性を持たせて説明しましょう。

例えば、以下のようなケースを考えてみます。

NG例:

・退職理由:

「前職ではルーチンワークが中心で、新しいスキルを習得する機会が限られていました。より成長できる環境を求め、転職を決意しました。」

・志望動機:

「御社の安定した環境に魅力を感じ、長く働きたいと考えております。」

この場合、「前職ではスキルアップを求めて辞めたのに、今度は安定を求めるのか?」という矛盾が生じてしまいます。これでは、企業側は納得しづらくなります。

OK例:

・ 退職理由:

「前職ではルーチンワークが中心で、新しいスキルを学ぶ機会が限られていました。そのため、自分の強みを活かしながらも、より成長できる環境を求めて転職 を決意しました。」

・志望動機:

「御社では、◯◯の分野で積極的に新しい技術を取り入れ、社員のスキルアップを支援する制度が充実していると伺いました。私もこれまでの経験を活かしつつ、新たなスキルを身につけながら成長できると考え、志望いたしました。」

このように、「前職で感じた課題」と「次の職場で実現したいこと」を論理的につなげることが大切です。

まとめ

短期離職は、転職活動において不利に働くことがあるのは事実です。しかし、その理由を客観的に分析し、そこから得た学びを整理した上で、次の職場でどのように活躍できるのかを具体的に伝えられれば、評価は大きく変わります。

現代の転職市場では、「転職回数の多さ」よりも「これからどのようなキャリアを築いていくのか」という視点が重視される傾向があります。たとえ短期離職の経験があったとしても、自己分析を徹底し、転職の目的を明確にした上で、自分の強みや成長意欲を伝えられれば、企業側も前向きに受け止めてくれるはずです。

大切なのは、過去の選択を悔やむのではなく、その経験を次にどう活かすかを考えること。短期離職を「失敗」と後悔するのではなく、人生における貴重な学びの機会と捉え、自信を持って次の一歩を踏み出しましょう。

share on

転職相談はこちら

転職相談はこちら お問い合わせ

お問い合わせ