HSPに向いてる仕事とは?未経験から挑戦できる仕事15個と働き方を解説

企業名が入ります

「職場で些細なことが気になってしまう」

「人間関係に疲れやすい」

「音や匂いに敏感で集中できない」

こうした悩みを抱える方は、決して少なくありません。もし、こうした感覚を日常的に感じているのであれば、HSP(Highly Sensitive Person)という気質によるものかもしれません。

HSPは、刺激に敏感で繊細な感受性を持っています。自分に合わない職場環境で働き続けると、心の負担が大きくなりやすいため、自分に合った働き方を見つけることが大切です。

本記事では、HSPの特性とその強み・弱みを整理したうえで、未経験からでも挑戦しやすくHSPに向いている仕事15選を紹介します。また、仕事選びの注意点や働き方、さらにはストレスを軽減する方法までを詳しく解説していきます。「HSPの自覚はあるけれど、自分らしく働きたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

HSPとは

HSP(Highly Sensitive Person)とは、生まれつき感受性が強く、刺激に対して敏感に反応しやすい気質を持つ人のことを指します。これは病気や障害ではなく、ひとつの個性として捉えられるものです。全人口のうち、約15〜20%の人がHSPの気質を持つとされており、決して珍しい存在ではありません。ただしその一方で、職場環境や人間関係のなかで疲れやすさや生きづらさを感じる人が多いのも事実です。 HSPは、音や光などの感覚刺激だけでなく、他人の感情の揺れや場の空気の微細な変化にまで敏感に気づきます。その分、深い洞察力や強い共感力を発揮することも多く、見方によっては「弱さ」ではなく「強み」として活かすことができるのです。では、HSPには具体的にどのような強みと弱みがあるのかを見ていきましょう。

HSPの強み

HSPは、周囲が気づかないような些細な変化にも敏感に反応できる繊細さを持っています。また、一つひとつの物事に丁寧に向き合う集中力も、その特性のひとつです。ここでは、HSPならではの代表的な強みを4つ紹介します。

共感力がある

HSPは、他人の感情に対してとても敏感です。ちょっとした表情の変化や声のトーンから相手の気持ちを察知することができ、言葉にされない本音や不安にも気づきやすい傾向があります。そして、無理なく相手に寄り添った対応ができるのも、大きな特徴です。

この共感力は、カウンセリングや接客、医療・介護といった、人と深く関わる職業において強みとなります。信頼関係の構築が求められる場面では、HSPならではの繊細な感受性が大いに活かされるでしょう。

人よりも繊細

「繊細さ」はネガティブに捉えられがちですが、仕事においては確かな強みになります。たとえば、事務職のように細かい作業で正確さが求められる場面や、品質管理などの業務では、わずかなミスも見逃さない注意深さが大きな価値を持ちます。

また、HSPは相手の言葉だけでなく、その背後にある微妙なニュアンスにも敏感です。人間関係の空気の変化や、表には出にくい感情の揺れにも気づきやすく、トラブルの兆しを早い段階で察知する力を備えています。

感性と想像力が豊か

HSPの繊細な感性は、芸術やクリエイティブな分野で長所として発揮されます。美しいものに心を動かされやすく、深い内面世界を持つ感受性は、文章やデザイン、映像といった表現活動において大きな強みとなるでしょう。

また、想像力が豊かであることから、ユーザーの立場に立って物事を考えるのも得意です。こうした視点は、マーケティングや企画といった職種においても、価値のある資質として活かすことができます。

コツコツと物事に取り組める

HSPの多くは、静かな環境で一人黙々と作業するのを好みます。そのため、ルーティンワークや集中力を必要とする仕事とは相性が良く、地道に継続する力を発揮しやすいのです。

また、派手さはなくとも、細部へのこだわりや丁寧な仕事ぶりが評価される場面では、その几帳面さと責任感が信頼につながるでしょう。

HSPの弱み

HSPの特性には、強みと表裏一体である「弱み」も存在します。繊細で敏感な感受性は、多くの場面で有利に働く一方、過度な刺激や突発的な変化がストレスとなりやすい傾向があります。ここでは、HSPが抱えやすい「弱み」について解説します。

敏感で人間関係にストレスを感じやすい

HSPは、他人の感情や言動に対して非常に敏感です。相手の何気ない表情の変化や、声のトーンのわずかな違いにも反応してしまい、自分には関係のないことでも「自分のせいかもしれない」と感じてしまうことがあります。こうした過剰な気遣いは、自分を疲弊させる要因になりかねません。

特に、対人関係が密な職場や、感情表現が激しい人が多い環境では、気を張りすぎてしまい、大きなストレスを感じます。本来であれば、相手との距離感を適切に保つことで負担は軽くなるのですが、その「距離の取り方」自体が、HSPにとっては簡単なことではないのです。

大きな音や光が苦手

HSPの五感は非常に鋭いため、強い光や大きな音、人混みといった外部からの刺激に過剰に反応しやすい傾向があります。例えば、オフィスの蛍光灯の光、同僚の話し声、パソコンのファンの音など、他の人が気にならないようなレベルの刺激でも、HSPにとっては集中を妨げる要因になり得るのです。

こうした環境下では、自律神経が常に緊張状態になりやすく、疲労の蓄積を招く恐れもあります。そのため、できるだけ静かで落ち着いた職場を選ぶ、またはノイズキャンセリング機器などを活用するなどの工夫が必要です。

イレギュラーな対応が難しい

HSPは、物事を丁寧に計画し、段取りを立てて進めることに安心感を覚える傾向があります。そのため、急な業務の変更や予期せぬトラブルが発生すると、精神的な負荷が一気に高まってしまいます。

また、マルチタスクや臨機応変な対応を求められる場面では、頭の中が混乱しやすく、パフォーマンスを十分に発揮できないこともあります。これは能力の問題ではなく、HSPの脳が情報を深く処理しすぎてしまうために、素早い切り替えが難しくなるからです。

【HSPにおすすめ】未経験から挑戦できる仕事15選

HSPにとっては、人間関係のストレスや過度な刺激、突発的な業務などは、疲労や消耗の原因となりやすいため、自分の特性に合った仕事を選ぶことが大切です。

ここでは、HSPの特性を活かしやすく、かつ未経験からでも挑戦しやすい15の職種を紹介します。

データ入力などの事務職

データ入力や一般事務は、ルーティンワークが中心で、作業の正確さと丁寧さが求められる職種です。業務内容が明確で、急な変更や対人ストレスが少ないため、HSPの方が落ち着いて働きやすい環境といえます。加えて、比較的静かなオフィス環境で作業に集中できることも大きなメリットです。

HSPが持つ、細部にまで目を配れる繊細さや、一つひとつの作業に真摯に向き合う姿勢は、この仕事と非常に相性が良いといえるでしょう。

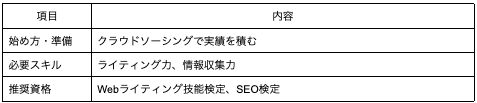

Webライター

Webライターは、文章を書くことが主な仕事であり、在宅でも完結できる点でHSPにとって理想的な職種の一つです。特に感受性の豊かさや相手の気持ちを汲み取る力が強みとなり、読者の共感を得られるコンテンツを生み出せる可能性があります。

また、情報を深く掘り下げたり、丁寧に構成を練ることが求められる場面も多いため、「一つのことに集中できる」というHSPの特性が強く活きます。

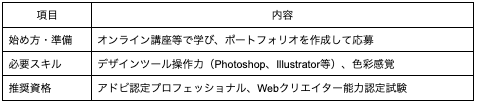

Webデザイナー

Webデザイナーは、感性と技術のバランスが求められるクリエイティブ職です。HSPに多い「美的感覚の鋭さ」や「細部へのこだわり」が、ユーザー目線の洗練されたデザインにつながることも少なくありません。さらに、多くの案件が在宅やフリーランスとして対応可能で、自分のペースで仕事を進められるのも大きな魅力です。

ただし、クライアントの要望を正確にくみ取る力や、フィードバックに冷静に対応する力も求められるため、相手との距離感の取り方が重要になります。

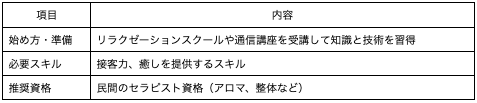

セラピスト

セラピストは、心や身体の緊張をやわらげる仕事です。HSPの持つ共感力や優しいコミュニケーションがそのまま「癒しの力」として活かされるため、非常に適した分野といえます。落ち着いた空間で一人ひとりに丁寧に向き合うスタイルが多く、過剰な刺激や騒がしさも比較的少ないため、HSPと相性がよい環境の職種です。

心理カウンセラー

心理カウンセラーは、クライアントの悩みに耳を傾け、心理的な支援を行う専門職です。HSPの「深い共感力」「相手の気持ちをくみ取る繊細さ」は、この仕事において大きな強みとなります。感情の細やかな動きに敏感であることは、信頼関係の構築や安心感の提供につながるため、やりがいを感じやすい職種と言えるでしょう。

ただし、他者の感情に深く共鳴するあまり、自分が感情に引きずられすぎないよう、心のセルフケアが必要不可欠です。

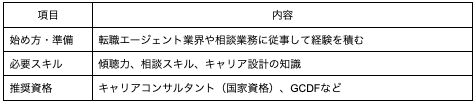

キャリアアドバイザー

キャリアアドバイザーは、求職者の相談に乗りながら、職業選択やキャリア構築の支援を行う仕事です。HSPは、相手の話に深く共感し、丁寧に耳を傾ける姿勢が自然と身についているため、信頼関係を築きやすい傾向があります。また、表面的なニーズだけでなく、背景にある価値観や感情にも目を向ける力が強みとして活きます。

人の人生に関わる仕事だけに責任は大きいですが、そのぶん感謝される場面も多く、やりがいを感じやすい分野です。

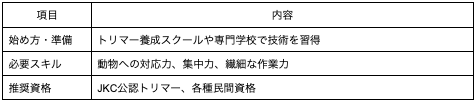

トリマー

トリマーは、犬や猫などのペットの毛をカットし、美しく整える仕事です。人間関係に気を遣いすぎて疲弊しやすいHSPにとって、動物相手の仕事は心が安らぐ選択肢の一つです。また、トリミングには繊細な感覚や丁寧な手作業が求められるため、HSPの特性と非常に相性が良いと言えます。

動物の体調や表情の変化にもすぐに気づけるため、安心して任せられるという評価を受けやすいでしょう。

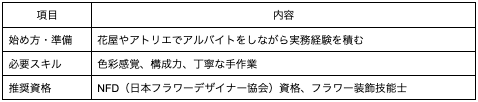

フラワーコーディネーター

フラワーコーディネーターは、花を使って空間を演出したり、贈答用のアレンジメントを制作する仕事です。自然の美しさに感動しやすいHSPの感性が、そのままデザイン力や表現力につながる職種です。特に、色彩や配置のバランスに鋭い感覚を持っている方は、大きなやりがいを感じられるでしょう。

作業の多くは一人で黙々と進めるもので、人間関係に神経をすり減らすことも少なく、安心して取り組めます。

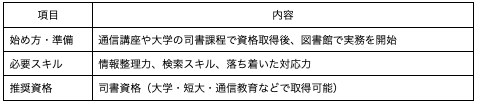

図書館司書

図書館司書は、資料の整理、貸出・返却業務、利用者への情報提供などを担う職種です。静かな環境でルールに基づいて作業が進むため、外的な刺激に敏感なHSPにとって、非常に働きやすい職場の一つです。

また、データの管理や検索支援といった、正確さが求められる仕事でもあり、細かいところに気がつく力が自然と発揮されます。来館者対応もありますが、事務的で落ち着いた応対が多いため、感情のぶつかり合いが少ない点も安心材料です。

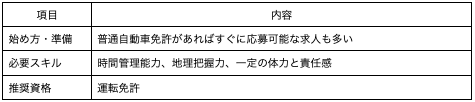

配送業

配送業(宅配・ルート配達など)は、一人で動く時間が長いため、対人ストレスが少なく、マイペースで仕事をしたいHSPにとっては快適な環境です。ある程度のルーティンがあり、計画的に行動することが求められるため、段取り上手な人には向いています。

ただし、時間管理や安全運転のプレッシャーはあるため、自分のストレス耐性と相談しながら職場を選ぶことが重要です。軽貨物などの個人事業スタイルを選べば、自由度の高い働き方も可能になります。

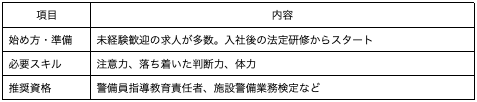

警備員

警備員は、施設内の巡回や監視業務などが主な仕事です。仕事内容が明確で、マニュアルに従って動く場面が多いため、計画的に物事を進めたいHSPにとって安心感のある職種です。また、人と深く関わる機会が比較的少なく、過剰な刺激を避けたい方には適した環境と言えます。

ただし、勤務先によっては夜勤やイレギュラー対応が求められるケースもあるため、職場選びには注意が必要です。静かな施設警備や商業施設の巡回業務などは、特にHSPと相性が良いでしょう。

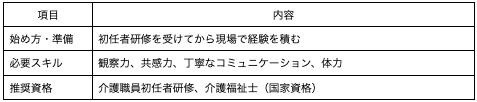

介護福祉

介護福祉士は、高齢者や障がいを持つ方の生活をサポートする仕事です。利用者一人ひとりに寄り添う姿勢や、細やかな気配りが求められるため、共感力が高いHSPには向いていると言えます。相手の小さな変化に気づける感受性も、介護の現場では大きな武器になるでしょう。

一方で、身体的な介助や緊急対応など、ストレスがかかる場面もあるため、自身の負担を意識しながら職場選びをすることが重要です。まずは短時間勤務や見守り中心のポジションから始めるのも選択肢です。

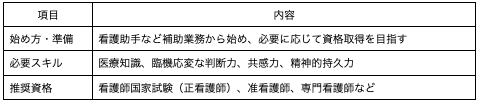

看護師

看護師は、医療現場で患者のケアを行う専門職であり、高い責任感と柔軟な対応力が求められます。HSPの方は、患者の痛みや不安に共感し、細やかな看護を提供する力に長けています。また、表情や反応から体調の変化を察知する力も、非常に大切なスキルです。

ただし、急変対応や緊急時の判断が求められる場面では精神的な負荷も大きくなるため、急性期よりも慢性期病棟やクリニック、訪問看護など、比較的落ち着いた職場環境を選ぶのが望ましいです。

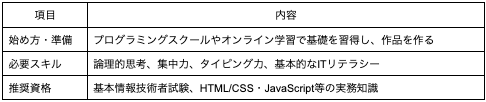

プログラマー

プログラマーは、システムやアプリケーションのコードを書く仕事であり、集中力と論理的思考力が求められます。一人で黙々と作業する時間が長いため、対人関係のストレスを最小限に抑えたいHSPにとっては、非常に働きやすい職種のひとつです。

また、在宅勤務が可能な企業も増えており、自分のペースで仕事を進めやすい環境が整っています。学習環境も充実しており、未経験からのキャリアチェンジも十分に現実的です。

インフラエンジニア

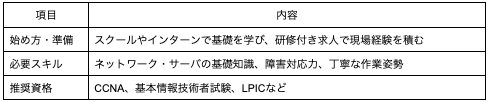

インフラエンジニアは、ITシステムを支えるネットワークやサーバの構築・保守を行う職種です。現場の正確性や安定性が最も重視されるため、慎重に物事を進めるHSPの気質が活かされやすい分野です。

また、問題を未然に防ぐための予測力や、障害発生時の丁寧な対応も求められるため、過剰な刺激を避けつつ着実に成長できる職種といえます。未経験者向けの研修付き求人も多く、学びながら実務経験を積むことができます。

【HSPは向いてない】避けるべき仕事3選

HSP(Highly Sensitive Person)の方は、未経験から新たな仕事に挑戦する場合でも、自分の特性に合わない職種を選んでしまうと大きなストレスを抱えることになりかねません。HSPならではの繊細さや共感力を活かすためにも、向いていない仕事をしっかり把握しておくことが大切です。ここでは、HSPの方が避けたほうがよい仕事を3つ紹介します。

1. ノルマ重視の営業職

未経験でも挑戦しやすいとされる営業職ですが、HSPの方には強いストレス源になる可能性があります。ノルマ達成のプレッシャーに日々晒される環境は、敏感な気質を持つHSPにとって大きな負担です。断られることへのショックを引きずってしまったり、結果を出さなければならない焦りで心が疲弊してしまうケースも少なくありません。営業職に興味がある場合は、成果よりも顧客サポートに重きを置くスタイルの仕事を選ぶとよいでしょう。

2. クレーム対応が中心のカスタマーサポート

カスタマーサポートの仕事は、未経験からでもスタートできる職種の一つですが、HSPの方にとっては注意が必要です。日常的にクレームや怒りの感情に触れることが多く、他人の感情に敏感なHSPは、必要以上にストレスを受けてしまいます。また、感情をすぐに切り替えられないHSPの特性上、一度受けたダメージを長く引きずってしまうリスクもあります。

3. 常に刺激が多い工場ライン作業

単純作業中心の工場勤務も、未経験者歓迎の仕事が多いですが、作業スピードやノルマに追われる環境はHSPの方には負担になりがちです。機械音が鳴り響く中での作業や、時間に追われるプレッシャーは、感覚が鋭敏なHSPにとって耐え難いストレスとなることがあります。静かな環境で、自分のペースを守りながら働ける仕事を選ぶほうが、長期的な安定につながります。

HSPの仕事を探す上での注意点

HSPにとっての仕事探しでは、「どんな職種か」だけでなく、「どんな環境で働くか」が非常に重要です。いくら向いている仕事であっても、自分と合わない企業に就職してしまうと、かえって心身のストレスが増える結果になりかねません。

以下では、HSPが仕事を選ぶ際に押さえておくべき注意点を解説します。

自己分析を徹底的に行う

HSPに限らず、仕事選びにおいて自己分析は基本ですが、HSPの場合は「刺激に対してどの程度敏感か」「どんな状況が精神的に負担になるか」といった、自分特有の反応パターンを理解しておくことが重要です。

例えば、「人前で話すのは苦手だが、一対一で深く話すのは好き」「急な予定変更に弱いが、地道な作業は得意」といった自分の傾向を把握することで、向いている仕事の条件が明確になってきます。自己分析を行う際には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

・自分が疲れやすい人間関係や刺激のパターンを明確にする

・得意な作業と苦手な作業を細かく書き出す

・過去に心地よかった職場・苦しかった職場の共通点を振り返る

将来のキャリアプランを考える

HSPは感情の変化に敏感な分、目の前のストレスに意識が向きやすい傾向があります。「今の自分に合っているか」だけで判断するのではなく、「この仕事を続けた先にどうなっていたいか」という視点も大切にしましょう。

特に未経験の分野に挑戦する場合は、将来的にどのようなスキルを習得し、それをどう活かせるかを考えることが大切です。目先の安心感だけを優先してしまうと、数年後に「成長していない」「将来が見えない」といった後悔につながるかもしれません。

職場環境を考える

HSPが職場で感じるストレスの中で、特に大きな要因が「人間関係」と「物理的な環境」です。仕事内容が合っていても、騒がしいオフィス、感情的な上司、対人トラブルの多いチームなどに身を置くと、心がすり減ってしまいます。

したがって、応募前には職場環境に関する情報収集を怠らないことが重要です。転職エージェントを通じて内部の雰囲気を聞いたり、口コミサイトで現場の声をチェックするのが有効です。特に、以下のポイントに注目しましょう。

・ワークスペースの静けさや整理整頓の状態

・上司や同僚の対応スタイル(感情的か、論理的か)

・柔軟な働き方(リモート勤務、フレックスタイムなど)が可能かどうか

HSPにおすすめの働き方のメリット・デメリット

同じ職種であっても、正社員・派遣社員・フリーランスといった立場の違いによって、職場での役割や周囲との関係性、求められるスタンスは大きく異なります。自分に合った働き方を選ぶことで、ストレスを最小限に抑え、パフォーマンスを最大限に発揮しやすくなるでしょう。以下では、それぞれの働き方の特徴と、HSP視点で見たメリット・デメリットを紹介します。

正社員

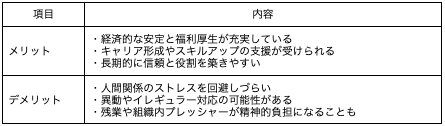

正社員とは、企業に直接雇用され、安定した働き方が期待できる雇用形態です。社会保険や有給休暇、昇給・賞与といった福利厚生が整っており、腰を据えて長期的なキャリアを築きたい方にとっては、大きな魅力があります。

一方で、HSPにとっては「役割に対する責任の重さ」や「人間関係の密度」といった職場環境には注意が必要です。正社員の場合、チームでの連携やマルチタスクへの対応、業務内容の急な変更などが求められる場面も少なくありません。そうした環境が合わないと、ストレスを感じやすくなります。

派遣社員

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、契約先の企業で働くスタイルです。あらかじめ業務内容や勤務時間が明確に決められているため、「やるべきことがはっきりしている」「人間関係の距離感を保ちやすい」といった点に魅力を感じるHSPの方も多いでしょう。

また、契約終了後に環境を変えやすいことも、柔軟に働きたい人にとっては大きなメリットです。ただし、長期的にキャリアを築いていくには、スキルの習得や雇用の安定性について、計画的に考える必要があります。

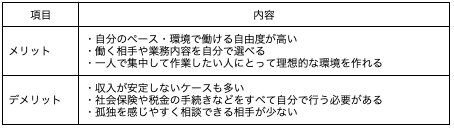

フリーランス

フリーランスは、企業や個人のクライアントと業務委託契約を結び、自分の裁量で働くスタイルです。時間・場所・仕事の内容を自由に選べるため、HSPにとっては理想的な働き方と言えるでしょう。人間関係のストレスや通勤、オフィスの騒音などを避けられる点も、魅力の一つです。

ただし、自由である反面、すべての責任を自分で負う必要があります。収入が安定しにくかったり、スケジュールや健康の管理を自律的に行わなければならなかったりと、負担を感じやすい側面もあります。

HSPがストレスなく働く方法

HSPが長く安定して働き続けるには、仕事選びだけでなく「働き方の工夫」も大切です。

ここでは、HSPがストレスなく働く方法について解説します。

自分のペースで仕事を行う

HSPにとって、マルチタスクや突発的な対応が続く状況は、負担が大きくなります。無理に周囲のスピードに合わせるよりも、一つの作業に集中して自分のリズムで動くほうが、本来の力を発揮しやすいでしょう。

そのためには、業務の優先順位を整理し、タスクを「見える化」しておくことが大切です。「どの順番で、何を、いつ」行うかを明確にするだけで、頭の中がスッキリし、混乱を防ぐことができます。重要な仕事が一つずつ終わることによって、気持ちにも余裕が出てくるはずです。

休憩をしっかりとる

また、HSPは外部の刺激だけでなく、自分の内面でもエネルギーを多く消耗する傾向があります。集中力は高くても、そのぶん疲労感が強く出ることもあるため、意識的に休憩を挟むことが大切です。

たとえば、タイマーを使って定期的に小休憩を取ったり、昼休みに一人で過ごす時間を確保したりするだけでも、リセット感が得られます。呼吸法やマインドフルネスなど、自分に合ったリラクゼーション法を取り入れるのも効果的です。

HSPの理解がある人を見つける

職場に「自分の特性を理解してくれる人」がいるかどうかは、働きやすさに大きな影響を与えます。HSPの感覚は、非HSPの人にとっては想像しづらい部分も多くありますが、共感的な上司や同僚、あるいは外部のHSPコミュニティなど、安心して話せる相手が一人いるだけでも、心の支えになります。すべての人に理解を求める必要はありませんが、自分の気質について必要な範囲で伝えられるようにしておくと、気持ちが楽になるでしょう。

苦手な人との距離を取る

HSPは相手の感情や言動に敏感に反応してしまうため、攻撃的な人や感情の起伏が激しい人との接触で強いストレスを感じます。そのような相手とは、業務に支障のない範囲で物理的・心理的な距離をとることが大切です。無理に打ち解けようとせず、必要最低限のやり取りにとどめたり、相手の感情を自分の責任として受け止めすぎないよう意識することで、自分の心を守ることができます。

まとめ

HSPは、感受性が豊かで繊細な気質を持つ一方、環境や人間関係から受ける刺激に疲れやすいという特性があります。しかし、それは決して弱点ではなく、見方を変えれば「丁寧さ」「共感力」「深い思考力」といった大きな強みにもなり得るのです。

大切なのは、「周りと同じ働き方」を無理に目指すのではなく、自分の特性を正しく理解し、それに合った職場やスタイルを選ぶことです。自己分析を深め、心地よく働ける環境を選び取りながら、自分に合ったキャリアを築いていくことが重要です。

もし今の職場で違和感や負担を感じているなら、それは「自分に合っていない」というサインかもしれません。我慢し続けるより、自分にフィットした働き方を探すほうが、結果的に自信と安心を得る近道になるでしょう。

share on

転職相談はこちら

転職相談はこちら お問い合わせ

お問い合わせ