【徹底解説】転職に失敗するときのよくあるパターンとその対処法

企業名が入ります

転職はキャリアを前進させる大きなチャンスですが、間違った選択をすれば「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。実際、転職後に「思っていた仕事と違う」「待遇が悪化した」「職場の雰囲気が合わない」といった理由で再び転職を考える人も少なくないのです。さらに、転職に失敗すると、再転職のハードルが上がるだけでなく、キャリアの停滞や経済的な負担にもつながります。

本記事では、転職に失敗しやすいパターンを具体的に解説するとともに、転職後に後悔しないための対策や、万が一失敗した際のリカバリー方法について詳しく紹介します。現在転職を考えている方や、すでに転職したものの不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

転職でよくある失敗例

転職は必ずしも成功するとは限りません。新しい職場に期待を抱いて入社したものの、「思っていた仕事や環境と違った」と感じ、後悔する人がいるのも現実です。こうした転職の失敗には、いくつか共通するパターンがあります。まずは、よくある失敗例を具体的に見ていきましょう。

理想と現実の業務内容のギャップ

転職を考えるとき、多くの人が「前職よりもやりがいのある仕事がしたい」「自分のスキルを活かせる職場に移りたい」と期待します。しかし、実際に入社してみると、希望していた業務を任されず、想定外の仕事が中心になることも珍しくありません。

こうしたギャップが生じる主な要因は、求人票や面接時の説明だけを頼りにし、業務の詳細を十分に確認しないまま転職を決めてしまうことです。企業ごとに業務の進め方や求められる役割は大きく異なります。同じ業界・職種であっても「これまでと同じように働けるはず」と思い込んでしまうと、実際の業務とのズレに戸惑うことになるでしょう。

自分のスキル不足

転職後、新しい業務についていけずに悩むことは、決して珍しいことではありません。いざ入社してみると、自分のスキルが求められるレベルに達していなかったと感じることもあるでしょう。また、前職とは異なる業務フローやツールを使用する職場では、最初のうちは戸惑い、スムーズに仕事を進められない場面も出てきます。

特に中途採用の場合、多くの企業は「即戦力」としての活躍を期待します。しかし、企業によっては研修期間が短かったり、教育体制が十分に整っていなかったりすることもあります。そのため、適応する余裕がないまま業務に追われ、気づけばプレッシャーを感じていることも少なくありません。こうした状況が続くと、思うように成果を出せず、自信を失う原因にもなります。

想定外の待遇や雇用条件

転職の理由として「給与や待遇の改善」を挙げる人は多いものの、入社後に「聞いていた話と違う」と感じるケースは少なくありません。たとえば、面接で説明された給与体系と実際の仕組みが異なっていたり、求人票には記載されていなかった労働時間のルールが適用されていたりすることがあります。

具体的には、「基本給が高いと思っていたが、実際は成果報酬型だった」「残業が少ないと聞いていたのに、長時間労働が常態化していた」といったケースです。労働条件通知書を十分に確認せずに入社を決めると、後になって「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

働きがいの不足

転職を検討する際、「今よりもやりがいのある仕事をしたい」という希望を持つ人は多いでしょう。しかし、実際に入社してみると「単調な作業ばかりで成長を実感できない」「思った以上に裁量が与えられず、自分の意見が反映されない」といった不満を抱くことがあります。

働きがいは、業務内容だけでなく、職場の文化や評価制度にも左右されます。成果を適切に評価されない職場では、いくら努力してもモチベーションを維持することは難しいでしょう。また、企業のビジョンや経営方針に共感できなければ、日々の仕事に意味を見いだせず、転職したことを後悔する要因となってしまいます。

社風や人間関係のミスマッチ

職場の雰囲気や人間関係が合わないことも、転職の失敗談としてよく耳にします。たとえ給与や仕事内容が希望に合っていても、人間関係のストレスが大きければ、働き続けることは困難でしょう。

面接では主に人事担当者や管理職としか話す機会がないので、実際に一緒に働く社員の雰囲気を知ることは容易ではありません。そのため、入社してから「思っていたよりも職場の雰囲気が閉鎖的だった」「上下関係が厳しく、自由に意見を言えない環境だった」と感じることもあります。また、企業文化や価値観が自分の考え方と合わなかった場合、長期的に働くことが難しくなるかもしれません。

前の職場を辞めたことへの後悔

転職後に、「前の職場のほうが良かった」と感じる人も少なくありません。転職を考えている時は、どうしても現職の不満ばかりに目が向きがちです。しかし、実際に環境を変えてみると、以前の職場の良い面に気づくことがあります。「前の職場より業務がハード」「思っていたよりも福利厚生が手薄だった」といった理由で、前職の良さを再認識するケースもあります。

また、転職を急ぐあまり、新しい職場のリスクを十分に考慮せずに決断してしまったことが、後悔につながることもあります。本来ならば、現職での不満を冷静に分析し、改善できる可能性を模索するべきだったにもかかわらず、転職という選択肢だけに目を向けてしまった結果、期待していた環境とは異なる現実に直面してしまうのです。

転職活動の難航

転職活動が長引くと、焦りから希望とは異なる企業を選んでしまうという失敗もあります。書類選考や面接でなかなか結果が出ないと、いつの間にか「とにかく内定をもらうこと」が目的になり、転職の本来の目的を見失ってしまうのです。

焦りは、準備不足を招きます。自己分析が不十分だと、自分に合った企業を見極めるのが難しくなり、結果として希望するポジションにたどり着けなくなります。また、転職市場の動向を把握せずに行動したり、面接対策が不十分だったりすると、企業が求める人材像と自分のスキルがかみ合わず、採用につながらないでしょう。

こうした状況が続くと、理想の職場を見つける前に「どこでもいいから」と妥協し、条件の合わない企業に入社せざるを得なくなります。その結果、「思っていた環境と違う」「やりたい仕事ができない」と後悔することにもなりかねません。

転職失敗に陥りやすい人の5つの特徴

転職活動の進め方や意思決定のプロセス次第では、理想とかけ離れた結果を招いてしまうことがあります。

ここでは、転職に失敗しやすい人の5つの特徴を解説します。自分に当てはまる点がないかチェックし、事前に対策を講じましょう。

現職からの逃避を目的に転職を急ぐ

「今の職場が辛いから、とにかく辞めたい」という理由で転職を決意する人は、失敗するリスクが高まります。転職の動機が「現職への不満」だけの場合、転職先の企業選びが疎かになりやすくなります。待遇や業務内容を十分に比較せず、「今の職場よりマシならどこでもいい」と考えてしまうと、入社後に「思っていたのと違った」と後悔することにもなりかねません。

転職は「現職からの逃避」ではなく、「キャリアをより良くするための選択」であるべきです。まずは今の職場の何が問題なのかを整理し、本当に転職以外に解決策がないのかを冷静に考えることが重要です。

企業や業界の情報収集が不十分なまま応募する

転職を成功させるためには、企業の実態をできる限り把握しておくことが不可欠です。しかし、「とにかく転職を決めたい」「早く次の仕事を見つけたい」という焦りから、十分な情報収集をせずに応募を進めてしまう人も少なくありません。

企業研究が不足していると、入社後に「求人票に書かれていた仕事内容と実際の業務が違う」「社風が合わず、職場に馴染めない」といったギャップが生じやすくなります。面接時に曖昧な説明を受け、深く掘り下げずに受け入れてしまうと、入社後に「聞いていた話と違う」と感じる原因になります。

こうしたミスマッチを防ぐためには、業界の動向や企業の経営状況、職場環境などを多角的に調べることが重要です。求人情報や公式サイトのほか、口コミサイト、OB・OG訪問、転職エージェントなどを活用すれば、よりリアルな情報を得ることができるでしょう。

条件面で妥協しすぎてミスマッチを起こす

「なかなか内定がもらえない」という焦りから、希望条件を大幅に下げてしまう人もいます。例えば、「給与は下がっても仕方ない」「勤務地が多少遠くても我慢しよう」といった具合に、妥協の範囲を広げていくうちに、気づけば本来の希望とかけ離れた環境に身を置くことになり、転職を後悔していまうケースもあります。

もちろん、すべての希望条件を満たす企業を見つけるのは容易ではなく、ある程度の譲歩は必要です。しかし、「譲れない条件」と「妥協してもよい条件」を明確にしないまま転職活動を進めると、後になって「やはり納得できない」と感じてしまうでしょう。

転職先が決まる前に退職してしまう

「とにかく今の職場を辞めたい」「退職してから転職活動をしても大丈夫だろう」と考え、転職先が決まる前に退職する人もいます。しかし、この判断は慎重に行うべきです。

退職後の転職活動は、収入が途絶えるため、経済的な不安が生じやすくなります。貯蓄が十分でない場合、活動が長引くと焦りが生じ、希望に合わない企業を選んでしまうリスクが高まります。また、無職の期間が長くなると、採用側に「なぜ長期間働いていなかったのか?」と疑問を持たれる可能性もあります。

在職中に転職活動を進めれば、収入の安定を保ちながら、じっくり企業を選ぶことができます。どうしても退職を決断する場合は、生活費の確保や転職活動のスケジュールをしっかりと計画することが重要です。

自分のキャリアプランを明確にせずに行動する

転職を成功させるには、キャリアプランを明確にすることが不可欠です。目の前の不満を解消することばかりに意識が向くと、長期的な視点を欠いたまま転職活動を進めてしまい、入社後に「本当にこれでよかったのか?」と迷いが生じる可能性が高くなります。

キャリアプランが不明確なままでは、業務内容や待遇の良さだけを重視し、将来的なスキルアップにつながらない環境を選んでしまいがちです。その結果、再び不満を感じて転職を繰り返し、一貫性のない職歴になりかねません。そうなれば、将来の選択肢が狭まるリスクも伴います。

転職を考える際には、目先のメリットだけでなく、5年後・10年後のキャリアを具体的にイメージし、その目標に合った企業を選ぶことが大切です。

入社後に転職が失敗したと感じた時の対処法

転職が決まり、新たな職場で働き始めたものの、「思っていた環境と違う」「転職は失敗だったのでは」と不安になることもあるでしょう。しかし、その違和感をすぐに「失敗」と決めつけるのは早計です。入社後に感じたギャップの原因を冷静に分析し、対処することで状況を改善できる可能性もあります。

ここでは、転職後に「失敗したかもしれない」と感じた場合に取るべき対処法について解説します。

失敗の原因を冷静に分析する

まず最初にすべきことは、「何が失敗だったのか」を冷静に分析することです。漠然とした不満を抱えるのではなく、具体的にどの点に違和感を感じているのかを整理することで、次の行動を明確にできます。

例えば、違和感の原因が「業務内容が想定と異なる」のか、「職場の人間関係が合わない」のか、それとも「待遇が期待より低い」のかによって、適切な対処法は変わってきます。また、入社直後は環境の変化によるストレスが大きく、ネガティブな感情に偏りやすいものです。そのため、一時的な感情に流されず、客観的に状況を見極めることが重要です。

冷静に分析することで、今の職場に適応する努力をすべきか、それとも再転職を検討するべきかの判断がしやすくなるでしょう。

現在の職場でスキルと経験を積み直す

転職先での業務が「自分には合わない」と感じたとしても、すぐに辞めるのではなく、今の職場でスキルや経験を積み直すことも一つの選択肢です。

入社直後は、業務の全体像を把握できていないこともあり、本当に合わないのかを判断するには早すぎる場合があります。環境に慣れるまでの期間は、どの職場でも一定の試行錯誤が伴うものです。ある程度の時間をかけて職場の文化や業務フローに適応する努力をすれば、仕事に対する見方が変わることもあるでしょう。

また、新しい環境で得た経験は、今後のキャリアにも活かせます。短期間で転職を繰り返すよりも、一度腰を据えてスキルを磨くことで、将来的により良い選択肢が広がるかもしれません。

信頼できる人に状況を相談して視野を広げる

転職後の悩みを一人で抱え込むと、ネガティブな考えに支配され、冷静な判断ができなくなるケースもあります。そんな時は、信頼できる人に相談し、客観的な意見をもらうことが大切です。

家族や友人だけでなく、同じ業界で働く知人や転職エージェントに話を聞くことで、自分では気づかなかった解決策が見つかることもあるでしょう。また、社内で信頼できる上司や同僚に相談し、業務の進め方や環境に関するアドバイスをもらうのも有効です。視野を広げることで、感情に流されず、より冷静で適切な判断ができるようになります。

株式会社Cocottoの転職相談では、転職を止めるアドバイスも含めて相談に乗ります。

不足しているスキルを計画的に補強する

転職後にスキル不足を感じた場合、自己学習や研修を活用してスキルアップを目指すことが大切です。スキル不足が原因で業務についていけないまま退職してしまうと、次の職場でも同じ壁にぶつかり、転職を繰り返すことになりかねません。

まずは、業務に必要な知識を学んだり、上司や先輩にアドバイスを求めたりしながら、少しずつ適応していきましょう。こうして身につけたスキルや学ぶ姿勢は、今の職場だけでなく、今後のキャリアにも役立つはずです。特に、ITスキルや語学力などは、業種や職種を問わず活かせるため、計画的に習得しておくことで将来の選択肢を広げることができます。

今の職場での経験を活かす

現時点では「合わない」と感じている職場であっても、そこでの経験が次のキャリアに活きることもあります。短期間で辞めてしまうと、履歴書の印象が悪くなるだけでなく、十分なスキルや実績を積む機会を逃してしまいます。

まずは、今の環境で得られるスキルや知識を将来的にどう活かせるかを考えてみましょう。異動を相談したり、新しいプロジェクトに参加したりすることで、働く環境が変わり、状況が改善することもあります。すぐに転職を決断する前に、今できる工夫や選択肢を探ることが大切です。

精神的・身体的負担が大きい場合は再転職を検討する

もし、転職先の職場環境が過酷で、精神的・身体的な負担が大きい場合は、無理をせず再転職を検討することも大切です。仕事が原因で体調を崩してしまうと、キャリアの継続が困難になるため、状況を慎重に判断しましょう。

失業手当の確認をする

再転職を考える際、経済的な負担を軽減するために、失業手当を受給できるかどうかを確認しましょう。自己都合退職の場合、給付までに一定の待機期間がありますが、「特定理由離職者」の条件を満たせば、優遇を受けられるケースがあります。退職を決断する前に、ハローワークで詳細を確認し、生活の安定を確保してから転職活動を始めるとよいでしょう。

(出典:厚生労働省 ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」)

出戻りを検討する

もし前職の環境が自分に合っていたと感じるなら、出戻り(再雇用)を検討するのも一つの選択肢です。近年、一度退職した社員を再び受け入れる「アルムナイ採用」を導入する企業も増えており、制度として再雇用を認めているケースもあります。

ただし、退職時の経緯や前職の受け入れ態勢によっては、必ずしも復職できるとは限りません。まずは、元上司や同僚に相談し、再雇用の可能性を探ることが重要です。また、当時感じていた課題や不満が解消されているかを確認し、本当に戻るべきか慎重に判断しましょう。

転職の失敗を回避するための準備とポイント

転職に失敗する多くのケースは、自己分析不足や企業研究の甘さが原因となっています。転職の目的を明確にし、十分な準備をすることで、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

ここでは、転職の失敗を避けるために押さえておくべきポイントを解説します。

自分の市場価値を客観的に評価し直す

転職活動を始める前に、自分の市場価値を正しく把握しておかないと、希望条件と現実の間にギャップが生じてしまいます。期待が高すぎると理想に合う求人が見つからず、逆に自分を過小評価すると、不利な条件で転職を決めてしまうことにもなりかねません。

転職サイトの適職診断や年収査定ツールを活用し、現在のスキルや経験が市場でどの程度評価されるのかを把握しましょう。また、転職エージェントに相談するのも有効です。プロの視点から、自分の強みや市場での需要を分析してもらうことで、より現実的なキャリアプランを立てやすくなります。

具体的なキャリアプランを整理する

転職を「今の環境を変えること」だけで考えてしまうと、短期的な視点でしか企業を選べなくなります。そうなると、入社後に「思い描いていたキャリアが築けない」と後悔する可能性が高くなります。そうならないためにも、自分が将来どのようなキャリアを築きたいのかを具体的に整理しておきましょう。

たとえば、「資格を取得して専門性を高めたい」「ワークライフバランスを重視した働き方をしたい」など、自分が大切にしたい価値観を明確にし、それに合った転職先を探すべきです。キャリアプランが明確であれば、企業選びの軸が定まり、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

望む条件や転職の目的を明確にする

転職で何を実現したいのかを明確にすることも、失敗を防ぐためには不可欠です。「今より給与を上げたい」「やりがいのある仕事をしたい」など、希望する条件を整理し、その中でも「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を区別することが重要です。

転職活動が長引くにつれ、「とにかく早く内定をもらいたい」という気持ちが強くなり、当初の希望を曖昧にしてしまうケースは少なくありません。しかし、妥協しすぎると、入社後に「やっぱり違った」と後悔することになります。転職の目的を見失わないよう、自分にとって本当に大切な条件を明確にしておきましょう。

企業の社風や実際の業務内容を徹底的に調査する

転職失敗の大きな要因の一つに、情報収集不足があります。求人票や企業の公式サイトだけでは、職場の雰囲気や実際の業務内容を正確に把握するのは難しく、入社後にギャップを感じることが少なくありません。

企業の社風や業務内容を知るためには、複数の情報源を活用することが重要です。たとえば、社員の口コミサイトを参考にするのも一つの方法です。ただし、口コミには個人の主観が大きく反映されるため、一つの意見に偏らず、複数の情報を比較しながら冷静に判断しましょう。また、転職エージェントを通じて実際の職場の雰囲気を聞いてみるのも有効です。

さらに、面接の場も情報収集の機会となります。逆質問の際に、「チームの雰囲気はどのような感じですか?」や「入社後に求められる成果は?」といった具体的な質問をすることで、より実態に近い情報を情報を得られるでしょう。

面接では転職理由を前向きに伝える

面接において、転職理由の伝え方は非常に重要です。ネガティブな理由をそのまま話してしまうと、採用担当者に「またすぐに辞めるのではないか」と不安を与えかねません。

「上司と合わなかった」「仕事がつまらなかった」といった理由ではなく、「より専門性の高い業務に挑戦したい」「自身のスキルを活かせる環境で成長したい」といった前向きな理由を伝えることで、印象は大きく変わります。

さらに、転職理由と応募先企業の特徴が合致していることをアピールするのも効果的です。「御社の〇〇という事業に魅力を感じ、これまでの経験を活かして貢献したい」といった理由を伝えると、企業側も納得しやすくなるでしょう。

転職エージェントを活用して幅広い求人に出会う

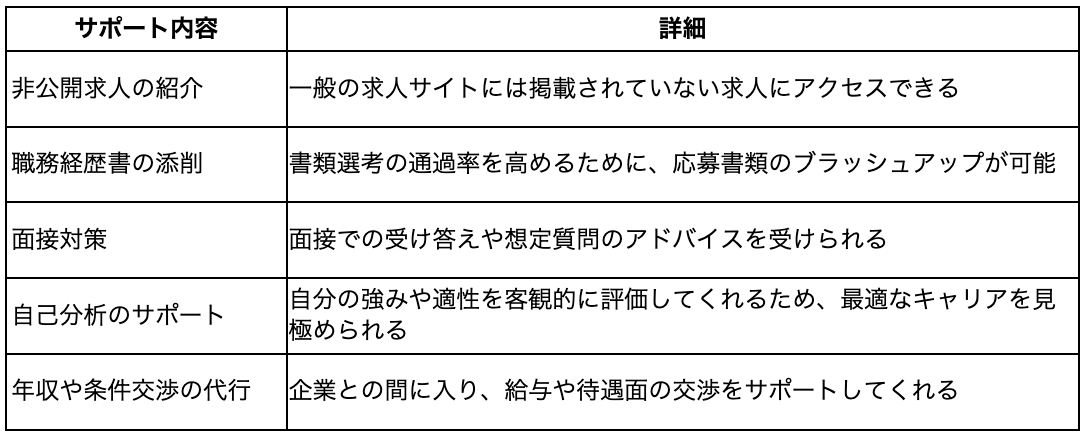

転職を成功させるためには、自分一人で情報を集めるだけでなく、転職エージェントの活用も検討しましょう。特に、業界特化型のエージェントを利用すれば、一般の求人サイトには掲載されていない非公開求人を紹介してもらえることもあります。

転職エージェントを利用することで、次のようなメリットがあります。

短期間での転職は避けるべき?再転職のリスクとタイミング

転職後にミスマッチを感じ、短期間での再転職を検討する人もいます。しかし、短期間での転職にはリスクが伴い、特に次の転職活動では不利に働く可能性があります。

一方で、精神的・身体的な健康を損なうほどの状況であれば、無理に我慢し続けるよりも、早めに決断することが必要な場合もあります。

ここでは、短期間での転職がもたらす影響やリスク、そして適切な判断をするためのポイントについて解説します。

短い在籍期間が履歴書上でもたらす影響を理解する

転職回数が多く、特に短期間での退職が続くと、採用担当者に「この人はまたすぐに辞めるのではないか?」という疑念を抱かれます。履歴書の職歴欄を見たときに、半年や1年未満の勤務歴がいくつも並んでいると、「忍耐力がないのでは?」と判断されやすくなります。

特に、転職を重ねるごとに職種が変わっている場合、キャリアの一貫性がないと捉えられ、希望する職種への転職が難しくなることもあります。採用する側は、単なる「即戦力」だけでなく「長く働いてくれる人材」も求めているため、短期離職の多い人は敬遠される傾向があるのです。

また、短期間で辞めた理由を説明できないと、面接での評価が下がってしまいます。「職場の雰囲気が合わなかった」「想像と違った」といった主観的な理由では、説得力に欠けるため、再転職の際には退職理由を客観的かつ前向きに伝える準備が必要です。

1年未満の退職はキャリア形成上の空白期間となる

転職市場において、1年未満での退職は「キャリアの空白期間」とみなされることがあります。特に、短期間で転職を繰り返している場合、実績やスキルを積む前に退職していると評価され、その間の成長はないものと判断されてしまう可能性が高いです。

また、短期間の在籍では、次の転職先でアピールできる実績が乏しくなります。例えば、プロジェクト単位での仕事であれば、1年未満の在籍では成果が出る前に退職してしまうことになり、職務経歴書に具体的な業績を記載することは難しいでしょう。

企業は即戦力を求めるケースが多いため、「前職で何を学び、どのような成果を出したのか」を示せないと、次の転職活動で不利になりやすくなります。そのため、キャリアを積む観点からも、短期間での転職が本当に適切な判断なのかを慎重に考える必要があります。

精神的・身体的健康を優先すべき状況もある

一方で、職場環境があまりにも悪く、精神的・身体的な健康を損なう可能性がある場合は、無理をせずに転職を決断することも重要です。過重労働やハラスメント、精神的なストレスが限界に達している場合に無理に働き続けると、長期的なキャリアにも悪影響を及ぼしかねません。

時間労働が常態化している、パワハラやモラハラが日常的に行われている、極端に業務負荷が高くプレッシャーが強いなど、心身に深刻な影響を及ぼす職場であれば、早めの退職を視野に入れるべきです。

まずは信頼できる人に相談し、可能であれば社内で異動の選択肢を探るのも有効でしょう。それでも改善が見込めない場合は、健康を最優先に考え、転職を決断することも大切です。

前職への出戻りが選択肢になる可能性を検討する

転職後、「やはり前職の方が良かった」と感じた場合には、出戻りを検討するのも一つの選択肢です。一度退職した会社に戻るというのは珍しいケースだと思うかもしれませんが、元社員を再雇用する「アルムナイ採用」を導入する企業は増えてきています。これは、過去にその企業で働いた経験があるため、新入社員と比べて教育コストを抑えつつ、即戦力として活躍できる可能性が高いからです。また、人材不足の深刻化も、こうした採用の増加を後押ししています。

ただし、出戻りを考える場合は、前職の環境が本当に改善されているのかを確認することが必要です。退職前に抱えていた問題が解決されていなければ、再び同じ理由で辞めることになりかねません。また、再雇用される場合でも、待遇やポジションが以前と異なる可能性があるため、慎重に検討しましょう。

年代別・転職失敗から学ぶ教訓

転職の失敗には、年代ごとの特徴があります。それぞれの年代で陥りやすい失敗を知り、事前に適切な対策を講じることができれば、転職成功の可能性を高めることができるでしょう。

ここでは、年代ごとの転職失敗のパターンと、そこから学ぶべき教訓について解説します。

20代:人間関係のミスマッチを経験から学ぶ

20代の転職では、業務内容や給与面よりも職場の雰囲気や人間関係に不満を感じて転職を決断するケースが多く見られます。しかし、転職先でもまた同じような問題に直面し、「転職すれば解決すると思っていたが、どこも似たようなものだった」と気づくことも少なくありません。

確かに、転職すれば人間関係も変わりますが、どの職場にも何らかの課題は存在するものです。そのため、人間関係が理由で転職を決める際には、単に「合わなかった」と片付けるのではなく、自分の適応力の有無や、改善の余地がなかったかを振り返ることが大切です。

また、20代では経験が浅いため、職場の選び方が曖昧になりやすく、勢いで転職してしまうケースも多く見られます。転職を成功させるためには、企業研究を十分に行い、業務内容やキャリア成長の環境も含めた総合的な視点で判断することが重要です。

30代:待遇条件と仕事内容のバランスを重視する

30代になると、キャリアの方向性が明確になり、これまでのスキルや経験を活かした転職を考える人が増えます。しかし、給与や待遇の改善を優先しすぎた結果、仕事内容や企業文化とのミスマッチが生じるケースが多くなります。

年収アップを目指すことは重要ですが、それだけを基準にすると「仕事内容が自分のスキルと合わなかった」「会社の価値観に共感できず、働きにくい環境だった」といった問題に直面する可能性があります。そのため、事前に、職場環境や仕事内容、求められるスキルなどをしっかりと把握し、自分のキャリアプランと照らし合わせることが大切です。

40代:慎重な判断と準備期間の確保が必要になる

40代の転職では、これまで培ってきたキャリアや実績を活かした選択が求められます。しかし、この年代における転職の失敗例として多いのが、「転職市場の現実を見誤り、思い描いていたポジションに就けない」 というケースです。

企業側は40代の採用において、即戦力としてのスキルだけでなく、マネジメント能力や業界での豊富な経験を重視する傾向があります。そのため、「これまでの経験があるから問題ない」と楽観視していると、採用基準の高さに直面し、思い通りのポジションを得られないことも少なくありません。

さらに、40代の転職市場は競争が激しく、求人数も限られるため、転職活動が長期化するリスクもあります。現職を辞める前に、転職市場の動向を十分にリサーチし、慎重に計画を立てることが不可欠です。

50代:過去の実績だけでなく適応力も求められる

50代の転職では、過去の実績や経験が大きな武器になりますが、それだけでは十分と言えません。企業側は、業務遂行能力だけでなく、新しい環境への適応力や柔軟性を求めるため、過去の実績に執着しすぎると「現場に馴染めない」と判断されてしまうことがあります。

また、この年代の転職では、待遇やポジションの維持が難しくなるケースもあります。以前の役職や給与水準を基準に転職先を探すと、希望に合う求人が見つからず、転職活動が長期化する可能性が高くなります。自身の市場価値を正しく理解し、柔軟な視点で現実的な選択をすることが大切です。

まとめ

転職は、新たな可能性を切り開く貴重な機会です。しかし、十分な準備をせずに転職すると、理想と現実のギャップに直面し、後悔することになりかねません。

転職の成功には、自己分析と情報収集が不可欠です。転職の目的を明確にし、自分の市場価値を客観的に評価することで、より適切な選択ができるようになります。また、企業の実態を十分に調べ、社風や業務内容を理解した上で意思決定を行うことが、入社後のギャップを最小限に抑える鍵となります。

もし転職に失敗したと感じたとしても、すぐに辞めるのではなく、状況を冷静に分析しましょう。今の職場で得られる経験を活かす選択肢を検討し、それでも改善が見込めない場合は、次の転職を慎重に進めるべきです。

焦らず、冷静に、自分にとって最善の選択をすることが、後悔のない転職につながります。

share on

転職相談はこちら

転職相談はこちら お問い合わせ

お問い合わせ