【未経験OK】施工管理の仕事内容とは?必要なスキルや資格、年収を解説

企業名が入ります

建設業界のなかでも特に需要が高く、注目を集めている仕事が「施工管理」です。「未経験OK」の求人も多く、特別な資格がなくてもスタートできることから、異業種からの転職を希望する方も少なくありません。

しかし、「実際にどんな仕事をするのか」「具体的にどのようなスキルや資格が必要なのか」と疑問を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、施工管理の仕事内容を基本から丁寧に解説し、未経験でも施工管理として活躍するために必要なスキルや資格、そしてリアルな年収事情まで詳しく掘り下げます。「施工管理に興味はあるけれど、自分にできるか不安……」という方は、ぜひ参考にしてください。

施工管理の仕事内容とは?

未経験から施工管理を目指すなら、仕事内容を理解しておく必要があります。施工管理とは、建設プロジェクトが安全かつスムーズに進むよう現場を指揮し、職人さんたちが働きやすい環境を整える仕事です。現場とクライアントをつなぎ、プロジェクト全体を支える重要な役割を担います。

まずは、施工管理の基本である「四大管理」と呼ばれる業務について、詳しく見ていきましょう。

工程管理

・工事スケジュール(工程表)の作成

・職人や機材の手配

・現場での指示、進捗管理

・遅延発生時のリカバリープラン策定、スケジュール調整

工程管理は施工管理の基本となる重要な業務です。まず工事期間に合わせた工程表を作成し、それをもとに職人や機材を手配します。現場では進捗を随時確認しながら指示を出し、万が一遅れが生じた場合にも、素早く状況を把握し、リカバリープランを策定、スケジュールを調整していきます。

品質管理

・現場での指示

・品質を証明するための写真撮影

・クライアントへの報告書・書類作成

・職人向けの説明用図面作成

品質管理とは、建築物が設計通りの品質を確実に満たしているかを確認・管理する業務です。施工管理者は、職人に施工方法を現場で指示し、正しく施工されていることを写真で記録したり、クライアントに提出する報告書を作成したりします。また、職人が迷わず正確に施工できるよう、分かりやすい図面を作成することも品質管理業務の一つです。

原価管理

・人件費、材料費、重機レンタル代などの計算

・見積書作成

・追加費用発生時の資材・作業内容調整

原価管理とは、建設プロジェクトの費用を予算内に収めるための業務です。施工管理者は、まず人件費や材料費、重機レンタル代などの費用をあらかじめ計算し、見積書を作成します。工事中に予想外の費用が生じた場合は、予算内に収まるよう資材や作業内容を柔軟に調整していくことが求められます。

安全管理

・悪天候時の作業可否判断、高所作業の安全対策

・周辺住民・通行人への安全喚起(工具の落下防止等)

・ヒヤリハット分析、注意点共有

安全管理は施工管理の中でも特に責任が重い業務の一つです。施工管理者は、悪天候時に作業を実施するかどうかの適切な判断を行い、高所作業では徹底した安全対策を講じなければなりません。また、工具の落下防止など、周辺の住民や通行人への安全喚起にも配慮する必要があります。さらに、事故につながりかねない「ヒヤリハット」の事例を分析し、スタッフ間で注意点を共有して、安全意識を常に高めておくことが求められます。

施工管理に必要なスキル・資格を解説

施工管理は、未経験から挑戦することが可能な職種ですが、専門的なスキルや資格を取得しておくことで、現場での活躍やキャリアアップに繋がりやすくなります。

ここでは、施工管理を目指す際に習得しておきたいスキルと、取得することでキャリア形成を有利に進められる資格について解説します。

施工管理に必要なスキル

施工管理は、技術的な知識や経験だけではなく、対人スキルやマネジメント能力など、幅広いスキルを求められる職種です。中でも特に重要とされるスキルを紹介します。

・コミュニケーション能力

施工管理者の最も基本的かつ重要なスキルはコミュニケーション能力です。現場の職人や協力業者とのやり取りをはじめ、クライアントや社内の担当者、行政機関との調整など、多方面とのコミュニケーションが求められます。施工現場は年齢や立場、職種の異なる人々が一緒に働くため、それぞれに合わせた柔軟なコミュニケーションが必要です。

・マネジメント能力・リーダーシップ

施工管理者には、工事を成功に導くためのマネジメント能力やリーダーシップが欠かせません。工期、品質、原価、安全という複数の管理業務を同時にこなすため、全体を俯瞰して判断できる力が求められます。施工管理は時に重要な決断を迫られるため、明確で迅速な意思決定や、現場を引っ張る力強いリーダーシップを持つことが望まれます。

・学習意欲・柔軟性

施工現場では、新しい工法や素材の登場など日々技術が進化しています。施工管理者として成功するには、こうした最新の技術や業界動向を積極的に学ぶ意欲が必要です。また、建設現場ではトラブルや予定変更が頻繁に起こるため、柔軟に状況を受け入れ、冷静に対応する能力も求められます。

・体力・ストレス耐性

施工管理はオフィス業務だけでなく、現場での立ち仕事や、天候に左右される屋外での作業が多い職種です。そのため、一定の体力が必要です。また、クライアントと職人との板挟みになる場面も多く、精神的なストレスに対処できる力も求められます。

施工管理に有利な資格

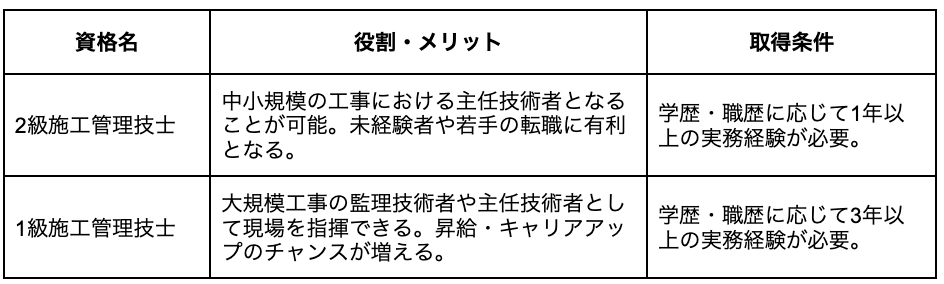

施工管理の仕事を始める際に必須の資格はありませんが、資格を取得することで業務の幅が広がり、キャリアアップの可能性も高まります。なかでも、特に有利とされる資格が「施工管理技士(1級・2級)」です。建設業法では、各工事現場の営業所に2級以上の施工管理技士を少なくとも1名配置することを定めているため、この資格を持つ人材の市場価値は非常に高くなっています。

2級施工管理技士は、中小規模の現場において主任技術者を務めることができ、施工管理者としての第一歩を踏み出す資格として人気があります。特に未経験から施工管理の仕事を始めた方にとって、最初に取得を目指すべき資格と言えるでしょう。

1級施工管理技士は、より大規模で複雑な工事の監理技術者として責任ある立場を担える資格です。建設業界内での評価も高く、資格取得後はキャリアアップや収入増などのメリットが大きいため、2級取得後に次の目標として目指す資格です。

未経験から施工管理になるためのステップ

施工管理に興味を持ったとしても、いざ未経験から転職活動を始めようとすると、「本当に未経験でもOKなのか」「求人はどこで探せばいいのか」「どんな準備が必要なのか」など、不安に感じることも多いはずです。しかし実際には、施工管理は深刻な人手不足が続いており、未経験者を歓迎する企業は数多くあります。

大切なのは、自分自身をよく理解し、計画的に求人を探しつつ、必要な知識やスキルを着実に身につけていくことです。

ここでは、未経験から施工管理を目指すための具体的なステップを解説していきます。

自己分析と求められるスキルの確認

施工管理を目指す際に、まず行ってほしいのが自己分析です。「なぜ施工管理の仕事をしたいのか」、「どのような強みを活かせるのか」を明確にすることで、企業側に響く志望動機を作ることができます。

施工管理では、コミュニケーション能力や臨機応変な対応力、責任感などのスキルが重視されます。例えば、過去の職務経験でプロジェクトをまとめたり、チームをリードした経験があれば、それを自己PRに取り入れることで説得力が高まります。

情報収集を行い求人を探す

自己分析を終えたら、次は具体的な求人情報を収集しましょう。施工管理の求人は、ハローワークや転職サイトなど、さまざまな媒体で豊富に掲載されています。求人情報を見る際は、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

・「未経験OK」や「研修制度あり」と明記されているか

・資格取得支援制度の有無

・残業時間や休日数、転勤の有無などの勤務条件

施工管理は慢性的な人手不足のため、「未経験者歓迎」の求人が多く、企業側も育成を視野に入れて採用を行っています。ただし、年間休日数や残業時間、転勤の有無など、待遇面は企業によって異なります。たとえば、年間休日は120日以上が一般的でしたが、近年では125日を超える求人も増えてきました。

また、企業ごとの社風や求人票には載っていない情報を知りたいときは、転職エージェントを活用するのがおすすめです。施工管理に強いエージェントを利用すれば、キャリア相談を通じて希望条件に沿った求人を効率的に探すことができるでしょう。

研修やセミナーに参加して知識を深める

未経験から施工管理の仕事に挑戦する場合は、事前に研修やセミナーを積極的に活用し、基礎的な知識や専門用語を身につけておきましょう。「未経験者歓迎」の求人でも、実際には現場に馴染むための社会人マナーや意欲、コミュニケーション能力などが重視されます。業界への関心や学ぶ姿勢をアピールすることで、採用担当者に好印象を与え、選考を有利に進めることができるはずです。

最近では、国土交通省や建設業振興基金、各種業界団体などが無料のオンラインセミナーや資格取得支援講座を多数開催しています。また、オンライン学習サービスを利用すれば、施工管理技士補や施工管理技士資格に関する基本知識を効率よく学ぶことも可能です。

こうした学習の機会をうまく活かせば、就職や転職の際に自分をアピールする強みとなるだけでなく、実際に働き始めてからも現場特有の用語や流れが理解しやすくなり、自然に馴染んでいけるでしょう。

施工管理に向いている人の特徴

施工管理は、建設現場の指揮官として職人や協力会社をまとめ、プロジェクトを成功へと導く責任ある仕事です。そのため、誰にでも向いているとは言えません。もちろん、向き不向きは一つの目安にすぎず、実際にはさまざまな人が施工管理者として活躍しています。ただ、適性を知れば目標が定まりやすくなります。

ここでは、施工管理に向いている人の特徴について、詳しく解説します。

コミュニケーション能力が高い人

施工管理は、多くの職人や技術者をはじめ、クライアントや設計担当者など様々な関係者と連携しながらプロジェクトを進めていく仕事です。そのため、コミュニケーション能力は欠かせないスキルと言えるでしょう。

実際の現場では、職人に対する作業の指示出し、納期や工法に関する調整、クライアントへの進捗報告や提案など、対人コミュニケーションが中心となります。また、職人にはわかりやすく具体的に指示を出し、クライアントには丁寧で説得力のある説明を行うという、相手に応じた柔軟なコミュニケーションも求められます。

人との関わりに抵抗がなく、むしろコミュニケーション自体を楽しめる性格の人は、施工管理に向いていると言えるでしょう。

責任感が強い人

施工管理者は、プロジェクト全体の工程や品質、コスト、安全面をすべて管理する重要なポジションです。そのため、「自分がこの工事を最後までしっかりと見届ける」という強い責任感がなければ務まりません。

具体的に施工管理者が果たすべき責任には次のようなものがあります。

・工期を確実に守ること(工程管理)

・高い品質の建築物を完成させること(品質管理)

・予算を超えないようにコストを管理すること(原価管理)

・作業員や周辺環境の安全を守ること(安全管理)

もし責任感の欠如から問題が発生すれば、経済的な損失にとどまらず、人命に関わる重大事故につながる恐れさえあります。だからこそ施工管理者には、細かな仕事でも決して手を抜かず、最後まで責任を持って取り組む姿勢が求められるのです。

日頃から「約束を守ることを大切にする人」や「小さなことにも丁寧に対応できる人」であれば、施工管理者としての責任感を自然と発揮できるでしょう。

ストレス耐性がある人

実際の現場では、天候による工期の遅延、職人不足、資材の到着遅れなど、イレギュラーな事態が日常的に発生します。ときにはクライアントと職人の間で板挟みになり、精神的なタフさが求められる場面もあるでしょう。こうした状況に直面すると、多くの人はプレッシャーを感じてしまうものですが、施工管理者はどんな状況でも冷静に対応しなければなりません。

しかし、ストレス耐性といっても、生まれつき強い精神力を持つ必要はありません。むしろ、自分なりのストレス解消法を知っていたり、オン・オフの切り替えが上手だったりする人ほど、現場のストレスを上手くコントロールできます。

日頃から物事を前向きに捉える傾向があり、トラブルやプレッシャーがあっても「なんとかなる」「まずは冷静に考えよう」と切り替えられるタイプの人は、施工管理という仕事に向いていると言えます。

施工管理の仕事の魅力

施工管理という職業は、大きな責任を伴うため、体力的にも精神的にもタフさが求められます。しかし、やりがいや達成感、さらには将来性など、苦労を補って余りある魅力が数多く存在します。

ここでは、施工管理の仕事の魅力について、具体的に紹介していきます。

街づくりに貢献できる

施工管理の大きな魅力のひとつは、やはり「街づくり」に貢献できることです。建設プロジェクトを管理するということは、建物やインフラを作るだけではなく、その先にある人々の生活を支える環境を作り出すことでもあります。完成した建物は何十年もの間、人々に利用され、暮らしを豊かにし、ときには地域のランドマークとして街並みを彩ることもあるでしょう。

自分が携わった仕事が形となって残る喜びは、施工管理という職業だからこそ味わえる醍醐味です。完成した現場を訪れ、新たに街に溶け込む建築物を目の当たりにすると、苦労した日々さえも誇らしく思えるでしょう。人が住み、働き、憩う空間を作り上げるという社会的意義を感じることができる施工管理という仕事は、誇りを持って働き続けられる職業です。

チームで仕事をする達成感がある

施工管理という仕事は、ひとりの力で完結することはありません。現場には職人、技術者、設計士など多種多様な人が集まり、それぞれが異なる役割を担って工事を進めていきます。その中心に立つ施工管理者は、個性豊かなメンバーを取りまとめ、円滑な工事進行を支える調整役です。さまざまな人たちの気持ちを一つの目標へと導くのは容易なことではありませんが、その分、プロジェクトが完成した瞬間に味わえる達成感や一体感は格別なものとなるはずです。

特に大規模な工事や難易度の高いプロジェクトであればあるほど、苦労の末に迎える竣工の日には感慨深いものがこみ上げてくるでしょう。「一緒にやり遂げた」という充実感を仲間と共有できる瞬間は、何ものにも代えがたいものです。チームとして大きな仕事を成し遂げる喜びを味わえることが、施工管理の仕事を続けるうえでの原動力にもなります。

需要が高く安定した職業である

施工管理は、「手に職」をつけられる仕事として知られています。日本の建設業界は慢性的な人手不足に直面しており、特に施工管理技士は建設業法によって現場への配置が義務付けられているため、企業からのニーズが非常に高い状況です。

厚生労働省が毎月発表する『一般職業紹介状況(職業安定業務統計)』によれば、建設業の有効求人倍率(パートを除く)は常時高水準で推移しており、直近では6.01倍にも達しています。これは求職者1人あたり6件以上の求人があることを示しており、未経験であっても比較的転職がしやすい環境と言えます。

(出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年10月分)参考統計表8-1」)

また、施工管理の仕事は、景気の影響を受けにくいインフラ整備や建物のリニューアル工事、災害復旧工事など、安定した需要のある分野が中心です。そのため、長期的に安定した職業だと考えられます。さらには、経験を積んで資格(1級施工管理技士など)を取得すれば、給与や待遇が向上するケースが一般的です。資格保有者には資格手当や昇進のチャンスが広がり、長期的に働きやすい環境が整っていることも、この仕事の魅力の一つでしょう。

関連記事:「会社の魅力、事業の強みを一緒に広げてくれる採用パートナー」もご覧いただけます

施工管理の仕事の大変なところ

施工管理の仕事には大きな魅力ややりがいがありますが、実際に現場で働くことを考えると「楽な仕事」でないこともまた事実です。施工管理を目指す際には、その魅力ばかりに注目するのではなく、仕事の厳しさや苦労するポイントについても理解しておくことが大切です。

以下では、施工管理の仕事に就く前に、知っておくべき「大変なところ」を具体的に紹介していきます。

残業が多い

施工管理の仕事で避けられない課題の一つが、残業の多さです。施工管理職の月平均残業時間は約35〜50時間とされています。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、建設業以外の一般労働者の平均残業時間が12.65時間、建設業の一般労働者の平均時間が13.3時間であることからも、施工管理職の残業時間は長いと言わざるを得ません。

(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年8月分結果確報 P7」)

施工管理者は現場での監督業務だけではなく、工事関連の書類作成や行政への申請手続きなど、多岐にわたります。日中のほとんどを現場で過ごすため、書類作成や報告業務などはどうしても夕方以降になりがちです。さらに、工事が佳境を迎えると、工程管理や調整作業などで残業が増えてしまうのも珍しいことではありません。

最近では、業務効率化のためにITツールを導入したり、働き方改革を進めたりする企業も増えてきましたが、残業問題が解消されるにはもう少し時間がかかるでしょう。なので、施工管理の仕事を目指す方は、ある程度の残業を覚悟しておく必要があります。

企業選びの際には、残業時間の削減や働き方改革への取り組みを明確に打ち出している会社を選ぶことで、働きやすい環境を得ることも可能です。

休日出勤が必要になる場合がある

施工管理の業務は、必ずしも平日に限られるわけではありません。工期の厳しさや職人のスケジュール、さらにはクライアントの都合によっては、土日や祝日に現場での立ち合いや対応を求められることがあります。特に公共施設や商業施設の工事では、施設利用者が少ない週末や祝日に施工が計画されるケースも多く、休日出勤が頻発するケースも見受けられます。

また、年間休日数の少なさも、施工管理者の負担の一つです。近年、「年間休日120日以上」や「年間休日125日以上」を掲げる求人も増えつつありますが、完全週休二日制を導入している企業は依然として少なめです。現状では週休1日制または月6〜8日の休みの会社が多く、繁忙期には十分な休息を取れないこともあるでしょう。

しかし、2024年4月に施行された働き方改革関連法案によって、多くの企業では休日数の増加や残業時間削減に向けた取り組みが進んでいるため、今後は少しずつ労働環境が改善されることが期待されています。

責任が重い

施工管理の仕事は、プロジェクトの品質やコストを管理し、作業員の安全を守るという重要な役割を担っています。そのため、常に大きな責任が伴います。たとえば、工程管理にミスがあれば工期が遅れ、それに伴い追加の人件費や資材費が発生することもあります。また、安全管理が不十分だと、作業員や通行人が事故に巻き込まれるリスクが高まるでしょう。

施工管理に挑戦するには、「責任の重さ」を受け入れる覚悟が求められます。しかし、適切なリスク管理を行い、問題発生時の対処法を事前に学んでおけば、落ち着いて対応できるはずです。そして何より、責任が大きいからこそ、工事が完了したときの達成感は格別です。施工管理は、困難を乗り越えるたびに自らの成長を実感できる、やりがいのある仕事なのです。

施工管理の仕事に関するよくある質問

施工管理に興味を持つ方は、未経験からのスタートを考えている場合が多く、仕事について様々な不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。

ここでは、施工管理のしごとに関する質問について、解説していきます。

Q1. 未経験でも施工管理の仕事に就くことはできますか?

A.はい、未経験からでも施工管理の仕事に就くことは十分可能です。

現在、建設業界は深刻な人手不足で、特に施工管理者は法律により一定数の配置が義務づけられています。そのため、多くの建設会社では未経験者の採用を積極的に行い、社内の研修制度やOJTを通じて育成する体制を整えています。実際に求人サイトを見てみると、「未経験歓迎」「研修充実」「資格取得支援あり」といった募集要項が目立ちます。

ただし、施工管理の仕事は決して楽なものではありません。未経験から始める場合、現場での経験を積む努力や学習意欲が求められます。企業選びの際には、教育体制や資格取得支援制度が充実しているかどうかをしっかり確認しましょう。

Q2. 施工管理の仕事は将来性がありますか?

A.はい、施工管理の仕事には確かな将来性があります。

その理由として挙げられるのが、「需要の高さ」です。日本国内では高度経済成長期に建てられた公共施設や住宅、インフラ設備などが老朽化し、今後数十年にわたって改修や建て替え需要が継続的に発生することが見込まれています。さらに、災害対策や再開発プロジェクトに伴う工事も増加傾向にあり、施工管理のニーズは今後も安定的に続くと考えられます。

関連記事:「女性の施工管理転職ガイド|未経験からの成功ポイントとキャリアの築き方」もご覧いただけます

Q3. 未経験から施工管理の仕事を始めた場合、年収はどのくらいですか?

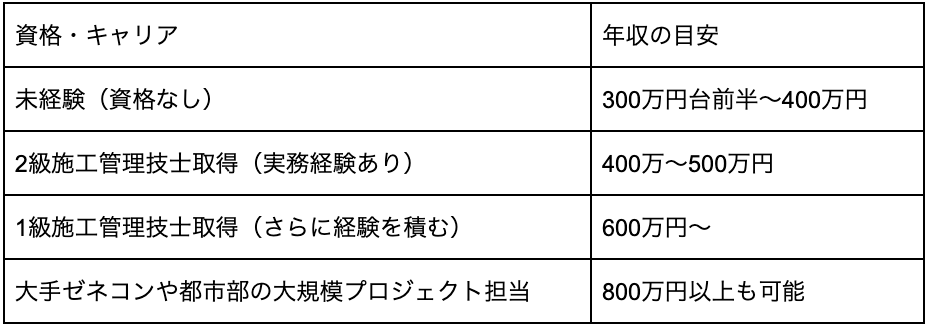

A.未経験から施工管理の仕事をスタートした場合、初年度の年収は一般的に300万円台前半〜400万円程度が相場とされています。

未経験者は経験やスキルがゼロの状態でのスタートとなるため、スタート時点の年収は比較的低めに設定されることが多いですが、これはあくまで出発点に過ぎません。その後、実務経験の蓄積や資格の取得、さらには担当する現場の規模や企業の待遇によって、収入は大きく変わる可能性があります。

特に、施工管理技士の資格を取得することで、年収が大幅に向上するケースが多いです。以下に、資格取得やキャリアの進展に応じた年収の目安を示します。

【資格・キャリアと年収の目安】

未経験からでも、資格を取得し経験を積むことで、着実に年収アップを目指せるのが施工管理の魅力です。

まとめ:未経験から施工管理を目指すあなたへ

ここまで、施工管理という仕事の具体的な内容や魅力、大変な側面、そして未経験者が挑戦するために必要なステップやスキルについて詳しく解説してきました。

施工管理は専門性が高く、最初は「本当に自分に務まるのだろうか」と不安になることもあるでしょう。しかし、特別な資格や経験がなくても、企業のサポートやOJTを通じて着実に成長していける環境が整っている職種でもあります。さらに、IT技術や働き方改革が進んでいる現在、施工管理者の労働環境は着実に改善されてきています。

もし施工管理に興味や意欲があるなら、まずは求人情報を集め、自分の適性や必要なスキルを確認しましょう。特に未経験で不安を感じている場合は、施工管理に特化した転職エージェントを活用することをおすすめします。あなたの希望や疑問に寄り添いながら、専門的なサポートを提供してくれるはずです。

関連記事:施工管理への転職ならcocottoの「南部」へご相談ください

南部紹介ページ:https://cocotto.biz/1400/

share on

転職相談はこちら

転職相談はこちら お問い合わせ

お問い合わせ